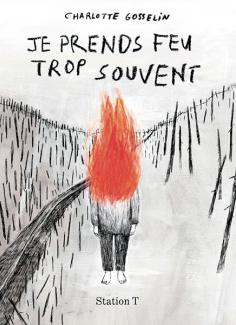

Avec ce premier livre, l’artiste Charlotte Gosselin nous plonge dans la réalité d’une crise psychiatrique.

Avec ce premier livre, l’artiste Charlotte Gosselin nous plonge dans la réalité d’une crise psychiatrique.

La narratrice de Je prends feu trop souvent vit une période difficile: elle souffre d’un mal-être pesant dont elle peine à cerner les causes. Malgré l’ambiance chaleureuse de sa colocation et la tendresse de sa relation amoureuse, elle s’insupporte, voudrait disparaître complètement. La narratrice – dont le prénom n’est jamais précisé – raconte ses épisodes d’automutilation, ses troubles alimentaires, ses crises d’angoisse aiguës. Au départ, je pensais lire la description d’une dépression ou de problèmes de santé mentale; la narratrice raconte plutôt l’aggravation des symptômes de sa souffrance psychologique, jusqu’à une tentative de suicide qui l’amène à être hospitalisée pendant une assez longue période.

En puisant dans un langage graphique varié, Charlotte Gosselin introduit son histoire depuis le point de vue de la personne qui expérimente la crise psychiatrique. L’autrice cherche ainsi à présenter la lourdeur et l’opacité des émotions vécues par la patiente, mais aussi à illustrer la singularité de son quotidien – quotidien partagé avec d’autres personnes hospitalisées à l’aile psychiatrique et dont elle peut, en partie, comprendre la détresse. À la fois artiste et écrivaine, Gosselin opte pour une narration épurée, une langue poétique qui laisse place à la puissance de l’image.

Un trait riche en émotions

Chacune des images qui composent l’album frappe par sa force d’évocation. Tantôt esquissées à petits traits rapprochés dans un rendu réaliste, tantôt plus librement réalisées avec des techniques diverses créant un effet de lavis, les illustrations se succèdent et se distinguent les unes des autres. Par un pur et heureux hasard, j’ai eu la chance d’admirer certains des dessins originaux de l’album lors d’une visite à la librairie sherbrookoise Appalaches, où Gosselin a été invitée à exposer ses œuvres. Sans conteste, l’artiste a du talent et elle exprime, à travers son dessin, beaucoup d’émotions.

La variété des techniques utilisées dans l’album peut d’ailleurs faire penser au travail de la bédéiste belge Dominique Goblet, par exemple, bien que Je prends feu trop souvent ne se présente pas avec autant d’unité et de cohésion. Le projet vise plus à illustrer une réalité qu’à explorer la complexité de la psyché et de la sensibilité de la narratrice, ou encore à faire évoluer le récit de manière séquentielle. En ce sens, le traitement de la narration, chez Gosselin, se rapproche davantage, à mon avis, de l’album illustré que de la bande dessinée, car souvent, le sens du texte s’additionne au sens de l’image, dans un rapport texte-image plus binaire que condensé, comme ce serait le cas en bande dessinée. En effet, et à l’instar de certains albums de Catherine Lepage parus chez Somme toute (notamment Fines tranches d’angoisse, en 2014, et Zoothérapie, en 2016), la recherche esthétique de Gosselin s’attache à expliquer et à nuancer des enjeux de santé mentale – ce que l’autrice réussit avec beaucoup de talent –, mais laisse lousses quelques ficelles de son récit.

Tremper dans la fiction

Ni autofiction, ni récit de soi, ni témoignage (du moins, le projet n’est pas présenté comme tel), Je prends feu trop souvent se construit à la fois comme une fiction et, d’une certaine manière, un recueil de poésie. Un flou se perpétue au fil de l’album: la narratrice demeure sans identité, on n’aperçoit pas clairement les visages des personnes qui cimentent son cercle social, et beaucoup de détails narratifs sont évincés pour concentrer l’expérience esthétique sur la réalité du «je» de la protagoniste. C’est dans cette perspective que les illustrations se relient entre elles, quitte à manquer un peu d’unité quand on les considère comme un ensemble.

Même si le parti pris de la narration est celui de la poésie – on sent d’ailleurs que le texte a été travaillé en ce sens, et c’est plutôt réussi –, je ne peux m’empêcher de remarquer que l’univers dans lequel nous plonge l’album manque un peu d’assises, de séquences qui permettraient de faire évoluer la proposition et de l’approfondir. Cela ne signifie pas que l’autrice aurait dû ajouter des péripéties ou détailler les personnages, mais plutôt qu’elle aurait prolongé les idées dans une séquence, utilisé la répétition de certaines images pour obtenir un effet de mouvement; les lecteur·rices seraient ainsi invité·es à investir plus intensément ce qui est raconté, sans que la narration passe aussi rapidement à un nouveau style de dessin ou à une autre idée. Cela faciliterait surtout les liens entre les différents enjeux que soulève l’album, tout en soutenant un peu plus la continuité du travail graphique de l’artiste.

Si je souhaite une telle prolongation des idées de Charlotte Gosselin, c’est que d’ores et déjà, avec ce premier album touchant et abouti, elle nous convainc de son talent.

Une autrice dont le travail est à surveiller, assurément.